सुपर्ण (suparna) शब्द का अर्थ जानने के लिये सूक्ष्मतम गतिविज्ञान जानना होगा तथा आधुनिक पदार्थविज्ञान के गभीरतम अध्ययन करना होगा । गति भूतों से प्राण के द्वारा सम्भव है । अतः भूत तथा प्राण का वैज्ञानिक तत्त्व तथा उनका प्रक्रिया भी जानना होगा । सुपर्ण शब्द सु उपसर्ग पूर्वक पर्णँ हरितभा॒वे धातु से वना है । हरित शब्द हृ॒ञ् हर॑णे अथवा हृ॒ प्रसह्यकर॒णे धातु से ईतिः (ई॒ङ् गतौ॑) योग से वना है, जिसका अर्थ प्रवास, कलह अथवा उपद्रव (प्रकोप) है । गीता १५/१ में पर्ण शब्द का अर्थ अव्यय का छन्द (चदिँ दीप्तौ॑, चन्देरादेश्च छः – उणादिसूत्र) कहागया है । अतः सुपर्ण शब्द का अर्थ जगत् का आलम्बन (universal field) में सूक्ष्म गतिविशेष है (रजसा उद्घाटितम्), जो तीन प्रकार का होता है ।

चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते ।

तस्यां सुपर्णा वृषणा नि षेदतुर्यत्र देवा दधिरे भागधेयम्॥ ऋग्वेद १०/११४/३॥

एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं भुवनं वि चष्टे ।

तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेळ्हि स उ रेळ्हि मातरम्॥ ऋग्वेद १०/११४/४॥

सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।

छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश॥ ऋग्वेद १०/११४/५॥

अथ ह वाऽ एष महासुपर्ण एव स्यात्संवत्सरः। तस्य यान्पुरस्ताद्विषुवतः षण्मासानुपश्यन्ति सोऽन्यतरः पक्षो ऽथ यान्षड्उपरिष्टात् सः अन्यतरः। आत्मा विषुवान्। (शतपथ ब्राह्मण, १२/२/३/७)

गति शब्द ग॒मॢँऽ गतौ॑ धातु से वना है । उसमें भावे क्तिन् प्रत्यय से उसका अर्थ गमनकर्म, परिणति अथवा प्रमाणम्, अधिकरणे क्तिन् प्रत्यय से उसका अर्थ मार्ग अथवा दशा, करणे क्तिन् प्रत्यय करने से उसका अर्थ ज्ञान, यात्रा तथा अन्युपाय, कर्मणि क्तिन् प्रत्यय करने से उसका अर्थ स्वरूप, विषय, कर्मफल, गतिभेद, आदि होता है । सुपर्ण शब्द का इन सव अर्थ से सामान्य तथा अन्तिम अर्थ – गतिभेद – से विशेष सम्बन्ध है ।

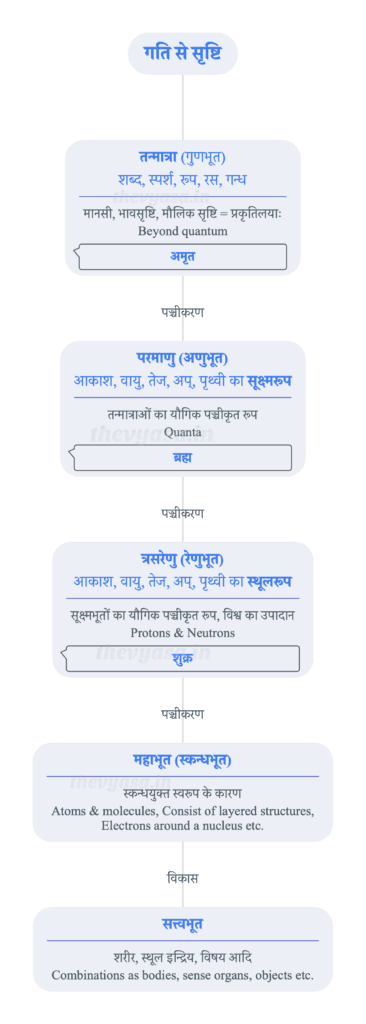

गति भूतों से सम्बन्ध रखता है । भूत शब्द भू सत्ता॑याम्, भू प्राप्तौ, अथवा भु॒वोऽव॒कल्क॑ने (मिश्री॒कर॑ण॒ इत्येके॑ । चिन्त॑न॒ इत्य॒न्ये) धातु से कर्त्तरी क्तः प्रत्यय से वना है । उसी कारण से उसके पञ्च विभाग है । इन विभागों को तन्मात्रा, परमाणु, त्रसरेणु, महाभूत तथा सत्त्वभूत कहते हैं । इन्हीको गुणभूत, अणुभूत, रेणुभूत, स्कन्धभूत, तथा सत्त्वभूत भी कहते हैं । ये ही अमृत, ब्रह्म और शुक्र नाम से जगत् का कारण होते हैं ।

वहिरिन्द्रिय ग्राह्यगुणकृतात्मत्वं भूतत्वं – वाह्य ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहणयोग्य होना भूतों का स्वरूपलक्षण है । अतः पञ्च इन्द्रिय से ग्राह्य पञ्च तन्मात्रा – शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध – होते हैं । यह मानसी अथवा भावसृष्टि तथा मौलिक प्रकृतिलयाः गुणभूत (beyond quantum) है – अतः अमृत है । इनका पञ्चीकरण से यौगिक पञ्च अणुभूत – आकाश, वायु, तेज, अप्, पृथ्वी का सूक्ष्मरूप (quanta) – होते हैं, जो सवके प्रतिष्ठा होने से ब्रह्म पदवाच्य है । यह यौगिक होनेपर भी एकद्रव्यत्व हेतु तत्त्व (‘that’ness) कहेजाते हैं । विद्युतपात के समय प्रथम आलोक (तेज) दृश्यमानहोता है, और उसके पश्चात् शब्दका श्रवणहोता है । अतः रूप और शब्दका भौतिक स्थिति भिन्न है ।

शब्दः गतिहीन है । उसका गति वायु के कारण है (श+ब+द+ः – बिन्दुवातग्न्यम्वराणां तस्मात् साङ्केतिकाः स्मृताः। तत्र शकार विन्दुः, बकार वायुः दकार अग्निः विसर्गाश्चाकाशः)। किसी अणु अधिष्ठान में से (in any point source – विन्दुः) विक्षेप सृष्टि हो कर (due to application of energy – वायुः) उत्तरदेश को विच्छुरित होने से (creating vibration – अग्निः) उस प्रदेश के (space – आकाशः) कम्पन से शब्द जात होता है । शब्द निर्द्दिष्ट समय में निर्द्दिष्ट संख्यक कम्पनमात्र (frequency) है । अतः किसी स्थान को वायुशून्य करने से शब्द भी अल्प होता है । कारण वायु के विरलता से शब्दतरङ्ग का उच्चावचता (amplitude) अल्प होता जाता है । यह विद्यालय में छात्रों को दिखाया जाता है । तादृश विरलवायुमें श्रवणयोग्य कम्पन उत्पादनकरने केलिये, शब्दोत्पादक द्रव्योंका बृहत् कम्पन आवश्यक है । उसका विभाग कर के शब्दों का वर्गीकरण किया गया है (चतुरुत्तरत्रिंशत शब्दानां जाति) । जैसे अनेकविध रश्मीतरङ्गों में से सप्तरङ्ग ही मनुष्य के दर्शनेन्द्रिय ग्राह्य है, उसी प्रकार चतुरुत्तरत्रिंशत शब्दों में से स्फोटादि महाघनरबान्त द्वादश शब्द ही मनुष्य के श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य है ।

वायुका गति अनियत दिशामें है। शब्दका गति कदम्बकोरक न्याय वर्तुलाकार है। विश्वव्यापी मुख्यप्राण (vacuum energy) ही आकाश है (यथाऽऽकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान्)। आकाशव्यापी आप ही वायु है (आपो ह वाऽ इदमग्रे सलिलमेवासीत्)। यह एकवर्ग के हैं। बाह्यजगत् शब्दस्पर्शादि पञ्चगुणमय है । आकाश शब्दमय जड परिणामी (evolutionary) द्रव्य है। वायु, तेज, जल और पृथ्वी यथाक्रम स्पर्शमय, रूपमय, रसमय, एवं गन्धमय जड परिणामीद्रव्य हैं। जडत्व और परिणामीत्व शब्दादियों के सहचर है। यह भूत केवल तात्त्विकभूत है, जो केवल ज्ञानेन्द्रियग्राह्य है। यह कर्मेन्द्रियग्राह्य रासायनिक भूत नहीं है। पञ्चीकरण के द्वारा ही, यह रासायनिक भूत बनते हैं। Super-String Theory में इसीका भूल व्याख्या किया जाता है ।

पञ्चीकरण का सम्बन्ध अन्न-अन्नाद भाव (container and contained) से है । स्त्री और पुरुष का जिस अवयव सृष्टि के उपादान बनते हैं, उनको योषा-वृषा अथवा रयि-प्राण कहते हैं । यदि योषा सर्वात्मना वृषा के गर्भमें प्रवेश करता (दोनों का अपमर्दन से एक का स्थितिनाश होता) है, तो अन्न-अन्नाद भाव (confinement) होता है । अवयव के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुष भाव (positive and negative charge generation) होता है । अवयव के सम्बन्ध से ही सृष्टि (दोनों का अपमर्दन से नाश हो कर नुतन वस्तु का निर्माण) होता है । योषा-वृषा के सृष्टिप्रवर्तक अवयवों को रेत-योनि कहते हैं । रेत सुब्रह्म नामक योषाका अंश है । योनि द्विब्रह्म नामक वृषाके अंश है । आग्नेयभाग योनि है । सौम्य भाग रेत है । जो स्थिति है, वह दिखता भिन्न है । इसीलिये कहागया है कि परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । जो आधार है, उसे अन्नाद कहते हैं । जो आधेय है, उसे अन्न कहते हैं । जब पञ्च तन्मात्राओं में से एक आधार बनता है, तथा अन्य चार आधेय वनते हैं, तो उस प्रक्रियाको पञ्चीकरण कहते हैं । शब्द के आधारपर स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आधेय होने से आकाश का सूक्ष्मरूप बनता है, जो बाह्याकाश से भिन्न है । अन्य अणुभूतों का सृष्टि इसी प्रक्रिया से होता है । वायु के आधार में अन्य चार आधेय बनते हैं, तो वायु का सूक्ष्मरूप वनता है ।

अणुभूतों का पञ्चीकरणसे यौगिक पञ्च रेणुभूतों (protons and neutrons) का सृष्टि होता है । विश्वके उपादान होने से इन्हे शुक्र कहाजाता है । पञ्चीकरणसे इनका स्थूलरूप (atoms and molecules) को स्कन्धभूत कहते हैं, कारण इनका स्वरूप स्कन्धयुक्त (layered structure or consisting of orbits like electron orbits) होता है । शरीर, इन्द्रिय तथा विषयके रूपमें इनका विकाशको सत्त्वभूत (combination as bodies, sense organs and objects) कहते हैं । यह अन्यवर्ग के हैं । अतः कहागया है कि

“ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन” (कठोपनिषद – २/३/१)।

गति के कारणभूत प्राण के विषय में वहुत भ्रान्तियाँ हैं । कणाद भूतों का शरीर, इन्द्रिय, विषय विभाग करने के समय वायु का प्राण नामक एक अतिरिक्त वर्ग किए हैं । वेदान्तसूत्र में भी “न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्” के द्वारा प्राण को वायु से पृथक् माना है । वायु शब्द शक्तिवाची है । “प्राणादि पञ्च वायुवत् सञ्चाराद् वायवो ये प्रसिद्धाः” के अनुसार वायु जैसे सञ्चरणशील होने से प्राण को वायु भी कहते हैं । “प्राणश्च विधारयितव्यश्च” श्रुति के अनुसार विधारण ही प्राण का साधारण लक्षण है । जिस शक्ति के द्वारा वाह्य भूत शरीर रूप से परिणत होते हैं, उसका नाम प्राण है । इसीको शतपथब्राह्मणम् में ऋषयः तथा असत् भी कहागया है ।

कठोपनिषद में कहा गया है कि “न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ” – मर्त्य प्राणी न प्राण से जीता है न अपान से । किसी ऐसे अन्य तत्त्व से ही हम सब जीवित रहते हैं जिसमें इन दोनों का अस्तित्व उपाश्रित है । उसी अन्य तत्त्व को योषा-वृषा अथवा रयि-प्राण कहते हैं । प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि “आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा । रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च” । आदित्य ही प्राण है तथा रयि चन्द्रमा है । “दो॒ अव॒खण्ड॑ने” घातु + “भावे क्तिन्” प्रत्यय से निष्पन्न दिति शब्द खण्डनार्थक है । उससे विपरीत अदिति समूह कारक है । आदित्य अदिति के सन्तान (अवयव-अवयवी प्रवाह) अर्थमें “आददानां यान्ति” न्याय से समस्त मूलभूत सृष्टिकारक को कहा जाता है । यह द्वादश ऋषिप्राण है, जो सृष्टिप्रक्रिया में सहयोगी है ।

चन्द्रमा मनसो जातः श्रुति में चन्द्र को मन से जात कहा गया है । मन के द्वारा सङ्कल्पन अथवा चिन्ता, इच्छा आदि होता है । जो मन विश्वनिर्माण प्रक्रिया में व्यवहार होता है, उसे श्ववसीयस् मन कहते हैं (मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिकारणम्)। हृदयाख्य मन केवल संस्कारधारा ही है । चदिँ आह्ला॒दे दीप्तौ॑ च धातु से चन्द्र शब्द बना है, जिसका क्षीणत्व-पूर्णत्ववशात् काल का अवधारणा किया जाता है । सुखशून्य, दुःखशून्य, मोहशून्य अवस्था को साम्यावस्था होने के कारण शान्ति कहते हैं । साम्यावस्था भङ्ग हो कर (मध्यप्राण के द्वारा) अनुभव के क्षीणत्व-पूर्णत्ववशात् किञ्तित्कालस्थायी जो भाव (ज्ञेय) स्मृति (ज्ञान) में प्रतिफलित हो कर सुख, दुःख, चिन्ता, इच्छा आदि का जनक होता है, उसे मन कहते हैं । मध्यप्राणरूपी होने से वह अणु एवं एक होता है । प्रतिफलित होने से जो वहाँ जाता है, सब वहीं से प्रत्यावर्तन करते हैं (तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्तते – गीता)। यदि गृहीत विम्ब का रश्मि स्मृति (ज्ञान) से प्रतिफलित हो कर नहीं आयेगा, तो वह दृश्य नहीं बनेगा (चन्द्रार्कमध्यमा शक्तिर्यत्रस्था तत्र बन्धनम्)। अतः प्राण के कार्यक्षेत्र (रयि) को चन्द्रमा कहा गया है ।

– श्री वासुदेव मिश्र